北海道や東北の山々に初冠雪が報じられ、この栃木県の男体山にも先日(11月3日)、初冠雪が見られました。暦の上では11月7日の立冬から立春までを「冬」といいます。

最近は、11月になっても初旬のうちは秋のような過ごしやすい日が続きますが、日の出が遅くなり日の入りが早くなるにつれて、朝晩の寒さも感じられるようになってきました。

この時期、栃木県の山間部は紅葉の真っ盛りで、私が住んでいる宇都宮市は、これから紅葉が始まります。

宇都宮市の篠井の森のカイノキも上の方は透き通るような赤色、橙色、黄色、そして下の方はこれから紅葉に色づく緑色と美しいグラデーションを見せてくれています。きっとあと数日で、もっときれいに錦秋色になることでしょう。

さて、今日は立冬。暦の上では冬の始まりです。

これから本州では、冬の使者とも呼ばれる「木枯らし」が吹き始めます。

木枯らしとは、晩秋から初冬にかけて吹く、やや強い北風のこと、風が吹く旅に葉が落ちてしまうため「木を枯らす風」ということで木枯らしの名がつけられたそうです。

また、紅葉の錦と言われ、さまざまな色を見せてくれた秋は終わり、これから始まる冬はどんな色を見せてくれるのしょうか。

まずは、古来の和歌から…、

かささぎの 渡せる橋に おく霜の

白きを見れば 夜ぞふけにける (中納言家持)

[意味]かささぎ(カラス科の鳥)の群れが翼を広げて橋を架けたという伝えがある天の川。その橋がまるで霜が降りたかのように真っ白に見えることから考えると、もうずいぶん夜も更けてしまったことだなぁ

朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに

吉野の里に 降れる白雪 (坂上是則)

[意味]夜がほのぼのと明ける頃、辺りを見渡すと、まだ残っている明け方の月ではないかと思ってしまうほどに、吉野の里に降り積もっている雪よ

二首だけですが、雪、霜など冬の色は「白」が大半を占めているようです。確かに冬の色と言われれば、「白」を答える人が多いことでしょう。

数年前に訪れた「蔵王」のビックモンスターも辺り一面「白」一色でした。

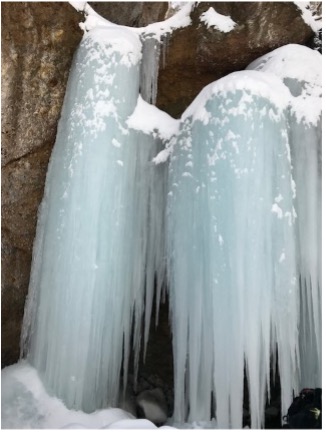

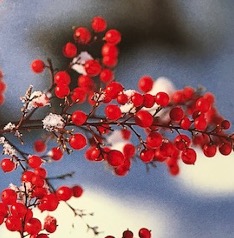

しかし、そうした「白」一色の世界も目を凝らしてみると、何色かの色が隠されていることがわかります。

氷瀑で知られる雲龍渓谷には、空の青が…。氷瀑の中にもうっすらと青が…。

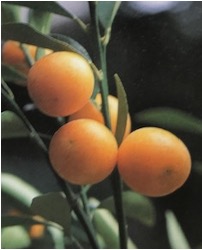

もう一度自然を見渡してみると、「白」以外にも、草木には「冬の色」がたくさんとまではいわなくても、いくつかあることが分かります。

昔の人(平安時代以降)も冬の季節に合わせた着物の配色(袷の衣類での表地と裏地との配色)、重色目(かさねのいろめ)を考えました。

表:白 裏:紅梅

表:鳥の子 裏:白

表:黃 裏:青(緑)

おそらく昔の人も、冬の風景の中にいくつかの色をみつけ、その色に美しさを感じたのでしょう。

そう考えると、今と変わらない思いを感じます。

昼間は短く、夜は長い、そして寒い冬。

そんな中でも、緑を絶やさない木や花を咲かせる草に、自然のもつ力に私たちは明日への活力を感じているのかもしれません。

これから冬が始まります。さあ、どんな色を見つけますか。

そのためには、「寒い、寒い」といって、家の中に閉じこもっていないで、外、野外にでないと…。

自然の中に身をおかないと…。

太陽の温かさを感じ、風の冷たさを感じ、そして、そこにはきっとたくさん「色」があって、その「色」は私たちの心をきっと豊かにしてくれることと思います。

これから始まる「冬」、楽しいことをたくさんたくさんみつけていこうと思います。

おっと、忘れていました。

私たち人間が生み出した大きな力を生み出した色、私たちの体も心も温める色、そう「火」の力です。

そんな火を囲みながら、長い夜、ゆっくり豊かな時間を過ごしたいものです。

〈参考文献〉色々な色(光琳社出版)草木の本(光琳社出版)七十二候の楽しみ(世界文化社)

次回11月22日「小雪」はナタリンの担当です。お楽しみに!